從理想到實踐 : 德國萊因提出台灣氫能發展七大策略

- 確保充足的低碳氫氣供應(包括自主生產及進口)

- 發展高效率的低碳氫基礎設施(包括德國氫能基礎設施、歐洲輸氫管網 、第三國進⼝低碳氫的基礎設施)

- 實施氫氣應⽤(包括工業、交通、發電、建築供熱)

- 創造有效的框架條件(規劃和審核程序、永續標準和認證、加強研究、創新和專業⼈員訓練)

歐洲商會 (ECCT) 於 2025 年出版的「Vision To Reality – A Net Zero Future」報告書中,德國萊因參與發表「攜手台灣加速低碳氫產業發展」一文,並提出台灣氫能發展七大策略。

人類正進入第四次能源轉型,重點在於用再生能源取代化石燃料,將高排碳的骯髒能源轉型為清潔能源。同樣,做為清淨能源的氫能, 積極目標是將高排碳的灰氫轉型為清潔氫或低碳氫。

台灣已於2022年3月正式公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」,其中「能源轉型」及「十二項關鍵戰略」包含零碳技術的「氫能」及負碳技術的「碳補捉、利用及儲存 (CCUS)」兩項戰略。因此基於國際經驗及近年台灣的氫能專案推動現況,德國萊因於2023年11月完成「台灣工業低碳氫產業經營挑戰研究」,提出以下七項加速推動的關鍵策略:

1. 加速低碳氫的生產:轉型藍氫與綠氫

氫能產業鏈發展必須能減碳,才有意義。其中,綠氫是利用剩餘再生能源電力(如太陽光電、風力發電),透過水電解槽系統將水分解而獲得氫氣。而藍氫則是利用傳統化石燃料製氫(灰氫),並結合碳捕捉、利用與封存(CCUS)的碳中和技術,以減少碳排放。其中由於碳利用技術發展及產能有限,所以藍氫仍以產能規模較大的地質碳封存方式為主。目前台灣每年生產30至40萬噸的高排碳灰氫,亟待早日轉型為低碳氫,而且還要因應未來氫需求量增大時的挑戰,因此建議台灣必須加速轉型藍氫和綠氫的發展,才能減碳。

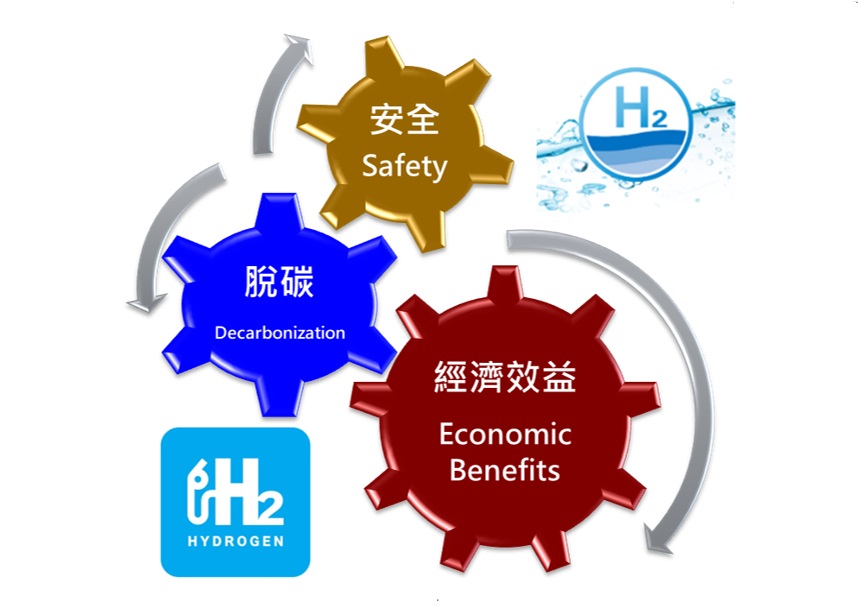

此外,低碳氫產業鏈從一次能源、製氫、儲氫、輸氫、加氫、用氫等六大階段,都必須兼顧三大關鍵因素 – 氫安全、氫脫碳、氫經濟效益(圖1),缺一不可。台灣必須同步掌握此三大關鍵因素,才能正確與國際的氫能永續發展接軌。

圖1. 氫能產業鏈發展成功三要素

2. 借鑑國際氫能發展經驗:政府主導落實國家氫能戰略

根據國際能源署(IEA)於2023年發布的《全球氫能評論》報告,全球已有41個國家制定了氫能發展策略,其中包括歐盟、德國、美國、日本及澳洲等。以德國國家氫能戰略2023年更新版為例(圖2),德國加速2023至2030年推動計畫且增大低碳氫生產目標至10 GW,並布局四大行動綱要:

圖2. 德國國家氫能戰略2023年更新版

所以氫脫碳及氫經濟效益就是國家氫能戰略的重點,然而因為涉及地緣政治、資源分配、獎助機制、工程技術、社會公民接受度等因素,所以低碳氫產業鏈必須由政府跨部門整合主導才能成功。因此建議台灣的「氫能國家隊」能仿效德國作法滾動修正台灣的氫能戰略,並深入主導推動氫能戰略,落實創造有利條件,並排除目標障礙。

3. 把握藍氫優勢的發展契機

藍氫與綠氫的優缺點見仁見智,在併行發展之際,必須根據各國的地域特色條件進行評估,規劃出各自最適化的發展路徑及策略。而氫氣成本取決於使用能源的技術、供需量變化、不同市場的能源價格波動等因素。IEA於2023年《全球氫能評論》估算2021年藍氫生產成本約為每公斤1.5至3.6美元,綠氫價格則為每公斤3.4至12美元,綠氫是藍氫生產成本的2.3至3.3倍。雖然綠氫是最終實現淨零排放的理想技術,但由於生產成本、土地空間、技術要求都很高,因此綠氫的全面大規模生產尚需時日。相較之下,藍氫的技術成熟、可大規模商業化且成本相對較低,因此CCS發展較快的美國、加拿大、英國、挪威等國家皆積極推動藍氫產業,並認為藍氫是推動綠氫的催化劑,也是邁向綠氫目標的橋樑。

台灣目前在碳封存技術上具有成熟的地下儲氣能力,特別是台灣中油公司在使用耗竭的天然油氣田和封閉地質構造作為儲氣窖方面擁有豐富經驗。台灣陸地上的封閉構造以及沿海區域和台灣海峽的開放鹽水層擁有高達600億噸的二氧化碳封存潛力,遠遠超過2050年台灣封存目標4000萬噸之所需。因此台灣具備藍氫產業鏈的雄厚條件,建議優先把握台灣藍氫產業鏈的發展契機,提升藍氫的自主產氫能力、能源安全及基礎設施韌性,不僅能確保氫能產業鏈短期內的減碳效果,還能為長期的綠氫發展奠定基礎。

4. 以獎助機制促進健全的氫能產業鏈

氫能產業鏈的供需兩端必須同步地平衡發展,尤其企業投資必須能夠獲利,產業才能穩定健全。韓國制定的「氫經濟促進及氫安全管理法」氫能專法即為一例,一步到位完善氫能產業鏈相關配套措施,值得台灣借鏡。因此建議台灣主管機關更積極增修氫安全、氫脫碳及氫經濟的相關法規,例如低碳氫工場、碳捕捉工場及碳封存場之變更地目的法規、產業鏈獎助機制 (如租稅抵減、定額補貼、價差合約、雙拍賣機制、永續多元評分等)等,業者才能獲得開發許可,並有效降低經營成本及風險,提振經濟效益。促使企業信心大步投資,必須兼顧ESG發展,才能建構台灣健全的氫能產業鏈。

5. 建立低碳氫認證機制

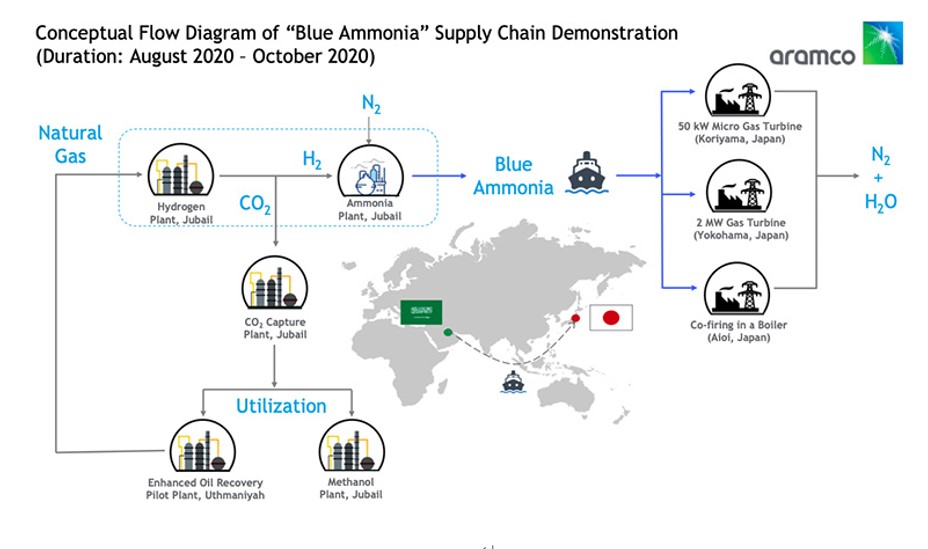

為降低能效耗損、排碳機會及營運成本,低碳氫生產過程的能源轉換次數必須越少越好,而低碳氫的成本及價格又是氫經濟的核心,因此建議台灣主管機關與國際認證機構合作建立低碳氫認證機制(圖3案例),促進合理的低碳氫價格,結合獎助機制,保證低碳氫的脫碳品質,創造低碳氫的充分誘因,促使台灣早日生產出價格合理的第一公噸低碳氫。

圖3. Saudi Aramco公司通過德國萊因的藍氫及藍氨認證的供應鏈示意圖

6. 落實安全風險管理而取得公民信任

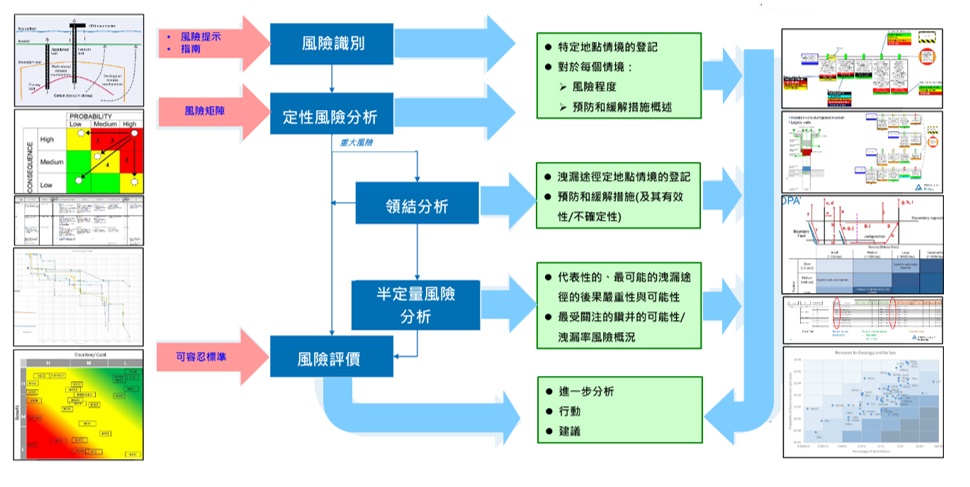

為把握台灣藍氫產業鏈發展契機,必須兼顧突破關鍵技術及安全風險管理。例如在藍氫的地質碳封存場方面,除了目前「碳捕捉封存管理辦法(草案)」外,建議台灣依照國際標準ISO 27914強化碳封存場生命週期的風險評估、洩漏監測與地質封存驗證 (圖4案例),以確保技術安全性、減碳有效性及經營永續性,強化社會溝通,提振民眾對藍氫產業鏈的接受度與信任。

圖4. 德國萊因依據歐盟「2009/31/EC 地質碳封存指令」的碳封存場風險評估實例

7. 與國際合作氫谷驗證計畫

為減降低碳氫產業鏈發展的風險,歐盟的氫谷計畫建立不同特色條件的氫谷示範區進行驗證,例如德國有14個氫谷,計畫中包括評估氫氣優先使用者、低碳氫生產方法與資源分配,驗證最佳化輸氫方案,合理的投資公共資金,並確保民眾參與及接受度,最後整合氫谷資料庫提供串接氫谷網路。因此建議台灣與國際合作導入氫谷驗證計畫,持續精進低碳氫產業鏈的可行性、安全性及有效性。

德國萊因集團於2021年成立「氫能技術能力中心」,提供氫能價值鏈解決方案技術服務,圖5所示。

圖5. 德國萊因的氫能價值鏈解決方案

德國萊因在氫能領域,提供全面的氫能價值鏈解決方案,可協助在製氫、儲氫、輸氫、加氫、工業用氫、交通用氫、發電用氫、民生用氫等階段,實地驗證氫能產業鏈的氫安全、氫脫碳及氫經濟的成效,攜手加速台灣低碳氫產業與國際接軌及永續發展,並實現台灣2050年淨零排碳目標。 (本文摘錄自 ECCT-Ernst & Young net zero report – “Vision to Reality – A Net Zero Future”)

高鴻鈞 / 能源環保處總經理

專研石化、能源及環保產業領域有超過數十年經驗,負責大中華區能源及環保處及氫能技術能力中心,目前與德國總部等國際團隊致力於推動工業永續發展、淨零碳排技術、新能源應用、製程安全管理的輔導及認證工作。

熱門分享